JR松本駅から1時間ほど国道158号を西へ車を走らせ、トンネルである「入山隧道(にゅうやまずいどう)」内のY字路を右に抜けると上高地、左に抜けて辿り着くのが松本市の奈川地区です。奈川は、北アルプスの山々に囲まれた自然豊かな地域。ウインタースポーツやキャンプ、釣りなど四季を通じてさまざまなアウトドアが楽しめるほか、「とうじそば(※)」が発祥の“蕎麦の郷”としても知られます。また、一部の集落では、松本市指定の無形民俗文化財となる「奈川獅子(※)」が継承されています。

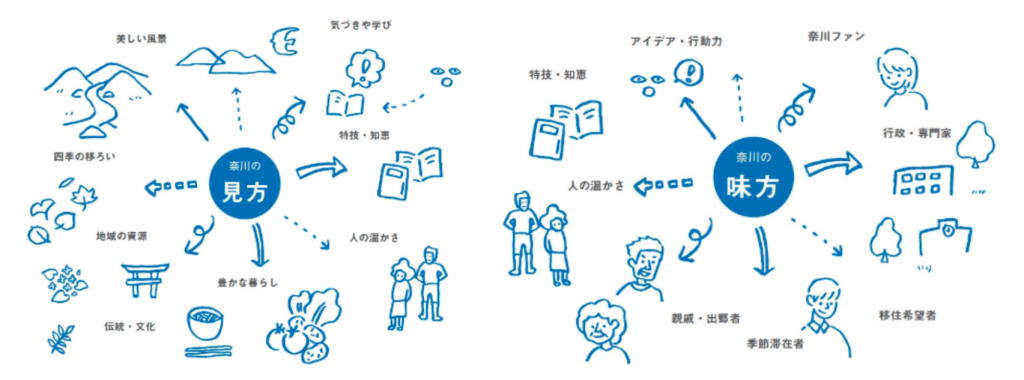

山間地域に位置する奈川は、もともとは奈川村という別の自治体でしたが、2005年に松本市と合併した過去があります(※)。合併当時は1,000人ほどいたという奈川地区も、人口減少と少子高齢化が進行しており、現在の人口はおよそ550人。20年の間に半数ほどに減少しました。こうした状況をなんとかしようと、地域住民と行政、専門家などで構成される「持続可能な奈川地区推進協議会」が立ち上がったのは2021年度のこと。「奈川のみかたをふやす」を理念とした「持続可能な奈川地区推進計画2023」をつくり、この計画に基づいた様々な取り組みが進められています。

今回の募集は、地域おこし協力隊。住民主体の地域づくりをさらに発展させるため、自然や文化の豊かな奈川で暮らしながら地域の一員として活動する人を募集します。

まずは「松本市役所住民自治局・奈川地区地域づくりセンター」の古畑節子(ふるはた・せつこ)さんと、地域づくりの伴走役として奈川地区に関わるコミュニティデザイン事務所「studio-L(スタジオエル)」(※)の醍醐孝典(だいご・たかのり)さんにお話を伺います。

※竹で編んだ籠(とうじかご)にゆでた蕎麦を入れて、熱い汁につけて温めて食べる蕎麦のこと

※奈川地区の寄合渡(よりあいど)集落で伝わる伝統的な獅子舞

※2005年4月1日より、奈川村は周辺の1市3村(松本市、四賀村、安曇村、梓川村)と合併した

※studio-L:https://studio-l.org/

地域の主体的な活動を生み出す「奈川ぐるぐるカフェ」

計画に基づいた取り組みのひとつが、「奈川ぐるぐるカフェ(以下、ぐるぐるカフェ)」。奈川の住民たちが月1回ほど集まり、挑戦してみたいことや、日頃の課題感などを共有する地域ワークショップです。

古畑さん「ぐるぐるカフェは、奈川で暮らす皆さんが、日々の暮らしに喜びを感じられるような活動が生まれることを願って、studio-Lのサポートを受けながら進められてきました」

studio-Lは、全国各地で地域づくりのお手伝いをするコミュニティデザイン事務所。2022年度から3年間、奈川の地域の人のためのぐるぐるカフェの企画・運営なども担当してきました。

「運営する上で心がけているのは、ぐるぐるカフェを、奈川で暮らす人にとって楽しい場にすること」と語るのは、醍醐さん。ぐるぐるカフェの立ち上げから関わる人物です。

醍醐さん「特に意識しているのは、集まった人が気軽に話せる場であること。『ちょっと行ってみよう』と思える場所でないと、なかなか人は集まりません。逆に言えば、必ずしもみんなが話さなくてもいいんです。お話が得意な方ばかりではないので、ルールとして、ただ話を聞いているだけでもいいというスタイルにしているんですね。まあ結局、みなさん喋っていますけれど(笑)」

奈川の課題として「ご飯が食べられるお店が少ない」という意見もあがっていたことから、ぐるぐるカフェでは、お喋りをしながら食事もできるスタイルを採用。1年目の途中からstudio-Lのスタッフが調理室を使って簡単な料理を準備しつつ、参加者にも「できれば一品持ち寄ってください」と声をかけ、活動自体をみんなで楽しむ空気づくりを意識してきました。

醍醐さん「各家庭のお手製の漬物や、炊き込みご飯、ちらし寿司などを持ってきてくれる人もいて、それをみんなで囲んで食べるのが、楽しみのひとつになっています。ワークショップで意見を言うことはなくても、料理をつくったり食べたりすることで役割が生まれている、みたいなこともあるんです」

醍醐さん「このカフェは、地域の皆さんの自主的な活動を生み出す装置みたいなものになりはじめていると思うんです。アイディアをみんなで出し合って、チーム化して、実践して、また次につなげていく。そういったことを繰り返し取り組んできました」

話をするなかでは、地域の課題として「地域外の人に奈川を知ってもらうきっかけがほしい」「地域の皆さんと地域外から来る人が交流できたり、お互い楽しめたりする場があったらいい」などの意見がありました。奈川地区にある「野麦峠スキー場」の存続が危ぶまれていたこともあり「野麦峠スキー場のメリットになるような活動ができないか」という意見も出されたといいます。

そういった問題意識から生まれた「ながわ青空マルシェ&マーケット」は、2023年の第1回は野麦峠スキー場で実施され、奈川の新しい夏の恒例イベントを目指して開催されています。

マルシェ開催に向けて、ぐるぐるカフェでコンセプトを確認し合いながら、それぞれの役割を持って準備が進められました。2022年の秋にぐるぐるカフェがスタートしてから、わずか1年足らずでの実現です。

醍醐さん「ぐるぐるカフェのメンバーにとっても、改めて奈川で活動する楽しさを感じられる時間になりました。出店者はもちろん、年配の方々がニコニコ見守ってくれたり、地元の松本大学の先生がアンケート調査を実施してくれたり、さまざまな人がそれぞれのできることで奈川に貢献してくれました」

“なければ、ないなり”に、自分で快適に暮らしていく力

奈川には長野県松本市と岐阜県高山市を結ぶ、旧野麦街道があり、多くの人と物が行き交っていました。

醍醐さん「奈川にはじめて来た時の印象としては、街道らしいオープンな気質を感じました。かつて村として独立していたからでしょうか。地域としての誇りや、いい意味での自立心みたいなものも感じられます。ぐるぐるカフェの開催をはじめとする活動を通じて、奈川のことが好きで、奈川でなにかやってみたいと考える住民が、たくさんいることが分かってきました」

一方で、これまでstudio-Lとして、さまざまな離島の取り組みをお手伝いしてきた経験を持つ醍醐さんは、「奈川は、まるで陸地にある離島のような地域だ」ともいいます。通学や通勤、過疎化など、抱えている課題が共通しているのです。

醍醐さん「そんな山間の地域だからこそ育まれてきたのが、生きる力や分かち合いの文化だと思います。すごいですよね。年配の方でも山菜採りや農作業、厳しい冬に向けた薪割りだとかの作業を、日常の当たり前のこととしてやっているんです。大阪で生まれ育った自分にはとてもまねできない。皆さんから、そんなたくましさを感じるんです」

山の恵みをいただきながら生きる奈川では、古くから伝わる暮らしの知恵がたくさん根付いています。畑で野菜を育て、薪を山から切り出す。山菜やキノコは、春に採れたものを塩漬けにして保存し、冬になったら戻して煮物にする。奈川名産の「保平かぶ(ほだいらかぶ)」を育てる農家さんのところには、みんなが苗づくりや収穫の手伝いに集まり、合間の休憩には、みんなの持ち寄った料理が、ずらっと並んでお茶飲み話に花が咲きます。

古畑さん「もちろん日常の買い物にはスーパーを使いますが、最寄りのスーパーは車で30分ほど山をくだった場所にあります。移動販売車や宅配を使う方もいますが、それでも、買い物はなかなか大変です。“あればあったなり、なければないなり”の暮らし。それができるのは奈川の人の強みかもしれませんね。ここの人たちは、自分で快適に暮らしていく力を持っていると思います」

古畑さん「それでも皆さん、あんまり不自由は感じてないんだと思います。どうにかして買い物に行かなきゃいけない、とか、そういった焦りも少ないと思います。とりあえず米と味噌、漬物があれば暮らしていける、そんな気持ちです。私自身もこの地域で、『ささやかでもいいから、みんなが幸せだったらいいな』と思って仕事をしてきました」

醍醐さん「これから来る協力隊員の方も、ここで暮らすことによって、すごく多くのことを学び、人生において大切なものが得られるんじゃないかと思いますね。これからの時代に大切な、自ら生き抜く力が養われる気がします」

周囲にまどわされず、自分の「やってみたい」を追求できる環境

次に向かったのは奈川の集落の入り口あたりにある「製材所のパン屋」。もとは地元の林業を支える製材所でしたが、時代と共に事業を転換。現在は不動産業と建設業、そして製材所に残った木をエネルギーにして石窯で焼くパン屋を開いています。奈川での暮らしについて、オーナーの向井亜紀子(むかい・あきこ)さんに伺います。

向井さん「私はこれまでに、林業や製材所、建設業、不動産業、そしてスキー場のレストハウスやキャンプ場運営を経験してきました。妹が調理師でパティシエだったこともあったし、製材所に残った木があったので、パン屋ができるんじゃないかって。これまでの経験が濃縮されるように、コロナ禍において自然にスタートしたんです」

山をおりて買い物をするのが当たり前だった奈川地区の人たちにとって、気軽に地区外へ出られなくなったのがコロナ禍でした。向井さんは、そうした地域の様子をみて、地域で安心して立ち寄れるお店をつくりたいと考えました。

向井さん「このパン屋は、パンだけでなく店が丸ごと商品なんだと実感しています。開業して思ったのは、自分の目の前で売ることがすごく大事だということ。お客さんも作り手から直に買う方が楽しそう。ちっちゃい店でも、あることって大事なのね」

お客さんのなかには、奈川を出てしまったけれど、実家の草刈りや墓参りなどで久しぶりに奈川に帰る人もいます。向井さんの店に立ち寄ることは、故郷を気にかける時間にもなっているようです。

向井さん「たとえば焼いたパンを市街地の店に卸せば、もっと売り上げは上がるかもしれない。でもそれは大事ではないんだよね。この場所でお店を開いていることで、地域の人が気軽にお喋りできる、つながれる時間が生まれるんです。その時間が嬉しくてね」

「人や物に囲まれて暮らしていると、何かに合わせないといけない雰囲気があると感じる。奈川では、その何かが薄い」とも話す向井さん。だからこそ、奈川の人のためにパンを売るという、自分らしい店を開業できました。

向井さん「仕事と農業、それとは別にみんなが学校や地区などさまざまな役割についているから、自然と顔をあわせる機会や会話も増える。そういった意味では、奈川でも当然、協調性なんかは必要なんだけど、自分が動きたいように動ける余白がたくさんあると思う。合わせなきゃいけない周りがないから、私はすごく気持ちよく生きているのかもしれない」

昼は一生懸命働いて、夜はしっかり休む時間と空間がある。向井さんは、「何かを起こせそうな地域で、ありのままの自分らしく生まれ育ったことこそ私の個性のひとつかもしれない」といいます。そして奈川には、何かをスタートする人たちを、地域ぐるみで支えていく雰囲気があります。わからないことがあっても相談すれば、それに応えてくれる人ばかり。向井さんもその一人です。

向井さん「わかんなかったら、何でも聞いてほしいし、甘えてほしいですね。私たちも何に困っているのか想像できないから、自分から声を出せる人だといいんじゃないかなと思います。みんな、手を差し伸べるスタンスでいるからね。私のところで対応できなくても、それができる人を紹介するし」

協力隊員の活動の軸となるぐるぐるカフェも、地域について考えるなかで、みんなが自分らしさを見つけだすきっかけのひとつです。「やってみたい」という気持ちそのままに地域に何かが生まれる。向井さんは、その取り組み自体に奈川らしさを感じています。

向井さん「協力隊を受け入れる側としても“これをどうにかしてほしい”というような、ガツンとした課題解決は求めていないから。最初は分からなくても、そのままでいい。とにかくたくさん経験したり、いろいろな場所を感じてみたら、絶対いい結果という形になってくるはずです。だからここにくる協力隊の方たちにも、自分らしさを見つけてほしいと思う。惑わされない自分をね」

移住して感じた、互いに見守り応援し合う地域の温かさ

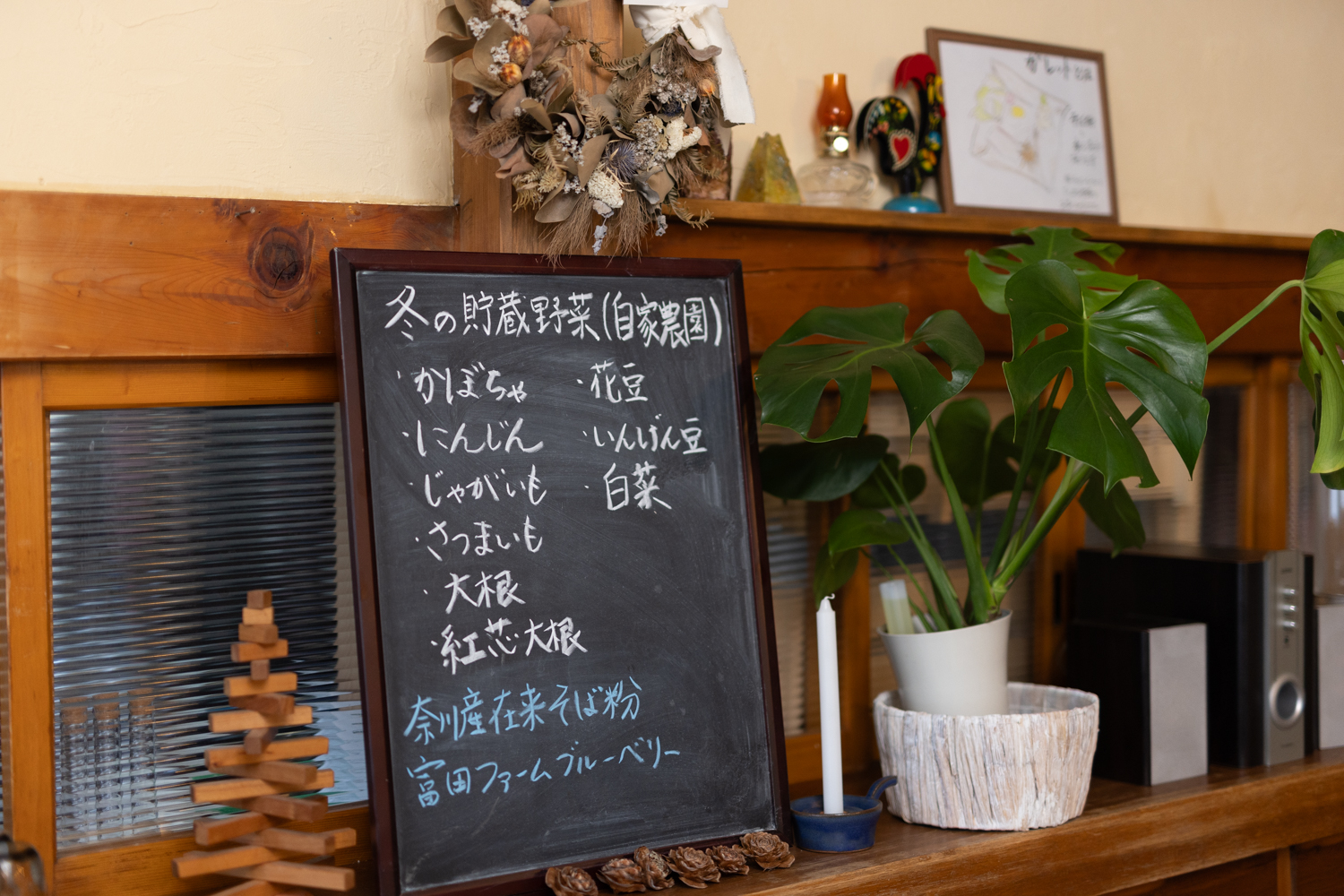

数年前に奈川地区に移住し事業を始めた人がいると聞いて、次に向かったのは、「農家レストラン&カフェ Olu Olu(オルオル)(以下、Olu Olu)」。自家製の野菜を使った料理を提供しているレストランです。

迎えてくれたのは、持続可能な奈川地区推進協議会や、奈川地区地域づくりセンターの会長を務める忠地愛男(ただち・あいお)さんと、株式会社ふるさと奈川の観光交流部長を務める高宮澄男(たかみや・すみお)さん、そしてOlu Olu(オルオル)の代表、南麻里子(みなみ・まりこ)さん。

南さんは、2022年に奈川に越してきた移住者です。夫の大和さんが奈川の出身で祖父母から「畑を手放したい」と相談を受けたことをきっかけにUターンを決意。現在は、大和さんの祖父母から受け継いだ畑で農業をしながら、レストラン&カフェの経営をしています。

南さん「祖父母がつくる奈川の野菜が好きだったので、話を聞いたときはすごくさみしく感じました。いつかは奈川で暮らしたいと思っていたこともあり、ふたりで話し合って畑を引き継ぐことを決め、予定より早いタイミングで移住を決意しました」

移住して最初の1年間は、どのようにコミュニティに入っていこうか、どうやって顔を覚えてもらおうか、模索してきたという南さん。

南さん「Uターンしてきた夫は気軽に声をかけられるけど、私は“大和の嫁”って呼ばれていて、なんだか自分が“おまけ”のように感じられたんです。私自身はどうやってここで暮らしていこうか、ずっと考えていましたね」

模索しているなかでスタートしたのが、冒頭に紹介したぐるぐるカフェです。チャンスを感じた南さんは、マルシェの野菜の出展者や運営メンバーとして参加することにしました。

南さん「最初はうちの美味しいトウモロコシを、もっといろんな人に食べてもらいたいと思って出店を希望しました。同時に運営メンバーにも入ることになって、会議に出たり意見を伝えたりしているうちに、次第に“大和の嫁”から“まりちゃん”に呼び名が変わっていきました。少しずつ自分自身が地域になじんでいくのを感じて嬉しくなりましたね」

高宮さん「まりちゃんはこの地域を大事に思ってくれているし、会議やマルシェでも、地域を良くしていきたいっていう気持ちが伝わってきた。まりちゃんの活躍している姿を見るのは嬉しかったですね」

南さんが地域に馴染んでいくのと時を同じくして起きたのが地元で愛されていた蕎麦屋の閉店です。店舗の後継者を募ることになり、「受け継ぎたい」と、手をあげたのが南夫婦でした。

南さん「1年目の農業を終えて、いつかうちで採れた野菜を食べてもらえるお店を開きたいと、考え出したタイミングでした。ぐるぐるカフェをはじめ、いろいろなところで『店を持ちたい』と話していたら、『蕎麦屋が後継者を探している』って話が回ってきたんです」

忠地さん「老舗のお蕎麦屋さんが閉店っていうので、また一つお店がなくなっちゃう悲しさがありました。まりちゃんたちが継ぐのを決めたって聞いたときは、嬉しかったね。地域のみんなに見守ろう、応援しようという気持ちがありました」

実際に店がオープンすると、たくさんの人が集まってきてくれたといいます。

南さん「地域の集まりでもオードブルやお弁当を頼んでくれて、地域の方が支えてくれているのを感じますね。本当にみんなで助け合って暮らしていて、頑張って挑戦する人を、応援してくれる地域だと思います」

達人たちに学ぶ暮らしとコーディネート技術で地域に追い風を

今回求めているのは、奈川地区の観光資源を活かし、地域内外の交流促進を担う地域おこし協力隊です。観光交流コーディネーターと、移住希望者の受け入れ支援や地域とのつながりをサポートする移住コーディネーターの計2名を募集します。

醍醐さん「2022年から丸3年間奈川地区で伴走してきましたが、これからも引き続き、地域の『やってみたい』を支えるコーディネーターが必要だと感じています。私たちの拠点は大阪にあるので、ぐるぐるカフェ開催のたびに訪問をしていたのですが、今度は地域を拠点にして、地域に根ざしながらコーディネートできる方がいれば心強いと考えました」

新たに加わる協力隊員は、初年度(2025年度)の1年間、studio-Lと共にコーディネートを実施することで、コミュニティデザインに関する知識や手法を学べることも利点です。それぞれ担当の業務はありつつ、メインの活動はぐるぐるカフェの企画や運営、ワークショップ等から生まれたさまざまな地域活動の伴走支援と、各種分科会の運営支援。studio-Lが奈川で培ってきたものを継承し、コーディネーターとして引き継いでいくことが期待されています。

醍醐さん「コーディネートや地域のまちづくりに取り組んできた経験、専門的な知識については、応募段階では必ずしも必要ではありません。地域に入り込んでコミュニケーションを取っていく仕事なので、重視したいのは暮らしている人たちとの関係性を大事にできる方。そして、さまざまな芽が出始めている奈川で、コミュニティデザインを学んでいきたいという意欲がある方が来てくれると嬉しいです」

新しく地域の外から入ってくるからこそ、気づくこともたくさんあります。

高宮さん「奈川の魅力ってたくさんあると思うんですけどでも、埋もれているものも多いと思います。観光交流コーディネーターには、それらを言語化して、情報発信をしてもらいたいと考えています。地域の外から来た人だからこそ、暮らしている私たちとは違った視点から見つけられる魅力があると思うんです。そうした意識を持って、まずはここでの生活を楽しんでもらいたいですね」

高宮さん「地域のなかには山の達人がたくさんいるので『このことだったらあの人に聞いたらいいな』とか、そのうちに顔が浮かぶようになりますよ。聞けば聞くほど、どんどん知識が深くなっていくものです。奈川に来る時点では、無趣味でもいい。来たらみんな、いろいろ教えてくれると思います」

無理のない範囲で構わないけれど、関係性を築く上では、町会のお付き合いにも顔を出せるといいかもしれません。

忠地さん「機会としては地区の祭りとか、花見、草刈り。会議の後にある一杯。奈川の人はお酒を飲むのが好きだからね。飲めなくてもいいんだけれど、住民と関わる機会として、どんどん活用してもらいたいですね」

古畑さん「以前、ぐるぐるカフェに参加した地域の方からは『こういう取り組みが地域づくりなんだと実感できた』という声がありました。場を開くことは誰にでもできることかもしれませんが、そこに身近なコーディネーターがいることは大きな意味がある。地域にとって、すごくいい追い風になるのではないかと期待しています」

日々の暮らしのなかで、自分らしさを活かした役割があると、人生は豊かになるのかもしれない、と感じさせる奈川地区の暮らし。

人もモノも少ない場所だからこそ、本来の自分らしさや、やってみたいこと、これからの生き方が見えてきやすいのかもしれません。人と顔を合わせて話すことや、地域の「やってみたい」をサポートするコーディネーターの経験を通して、自分らしい役割を見つけてほしいと思います。

文 竹中唯

編集 間藤まりの

撮影 古厩志帆

募集要項

[ 会社名/屋号 ]

松本市役所(奈川地区地域づくりセンター)

[ 募集職種 ]

①観光交流コーディネーター

②移住定住コーディネーター

[ 取り組んでほしい業務 ]

①観光交流コーディネーター:地域の観光資源を活かした企画・運営サポート、SNS発信、関係団体との連携

②移住定住コーディネーター:移住希望者の相談対応、空き家情報の発信、地域活動のサポート

共通業務:地域住民の日常的な活動相談、地域ワークショップ運営(企画、ファシリテーション等)、地域活動の支援(企画・運営サポート、記録等)、地域活動の情報発信(WEB 運営、グラフィックデザイン等)

[ 雇用形態 ]

地域おこし協力隊(会計年度任用職員)

[ 給与 ]

月額18万7,300円(令和6年度実績)

※国の人事勧告により変動する場合があります。

※条例、規則等に定めるところにより通勤費相当額、期末・勤勉手当、寒冷地手当を支給します。

※活動に係る費用は市が支給。これに加えてふるさと奈川をおこす会から家賃補助、インターネット回線費等に使用できる活動費(年10万円以内)の支給があります。

[ 勤務地 ]

長野県松本市奈川地区(長野県松本市梓川梓2288番地3)

[ 勤務時間 ]

原則平日8時30分から17時00分(休憩時間1時間)

[ 休日休暇 ]

週休2日制(土・日)

[ 昇給・賞与・待遇・福利厚生 ]

条例、規則等に定めるところにより通勤費相当額、期末・勤勉手当、寒冷地手当を支給します。

活動に係る費用は市が支給。これに加えてふるさと奈川をおこす会から家賃補助、インターネット回線費等に使用できる活動費(年10万円以内)の支給があります。

[ 応募要件・求める人材像 ]

奈川地区のような中山間地域の地域づくりに興味がある方

コミュニティデザインや地域コーディネートへの関心がある方

地域住民との信頼関係を築き、積極的に交流できる方

特別な経験は不要ですが、学びながら成長する意欲がある方

[ 選考プロセス ]

webでの応募

↓

第1次選考(書類選考)

↓

オンラインでのカジュアル面談

↓

おためし協力隊、第2次選考(面接)

※6月14、15日(土日)におためし協力隊を実施します。1泊2日で奈川での暮らしやミッションを簡易に実施することで、地域、協力隊制度、関係性を体感していただきます。また最終日に面接を実施します。(交通費自己負担)

↓

最終選考結果の通知

[ 応募締め切り ]

2025年6月3日(火)

[ その他 ]

よろしければ、こちらもご覧ください。

ふるさと奈川徹底ガイド

Blogサイトふるさと奈川

移住パンフレット「信州奈川で暮らすこと」

奈川地区でのstudio-Lの動きについて

個別相談も可能です

応募前に質問や確認したいことがある方は個別相談を受け付けます。

◎企業担当者と応募前に事前に説明や相談を行うことができます。

どんな会社なのか、実際の働き方はどうなるかなど、気になる点をざっくばらんにお話ししましょう。