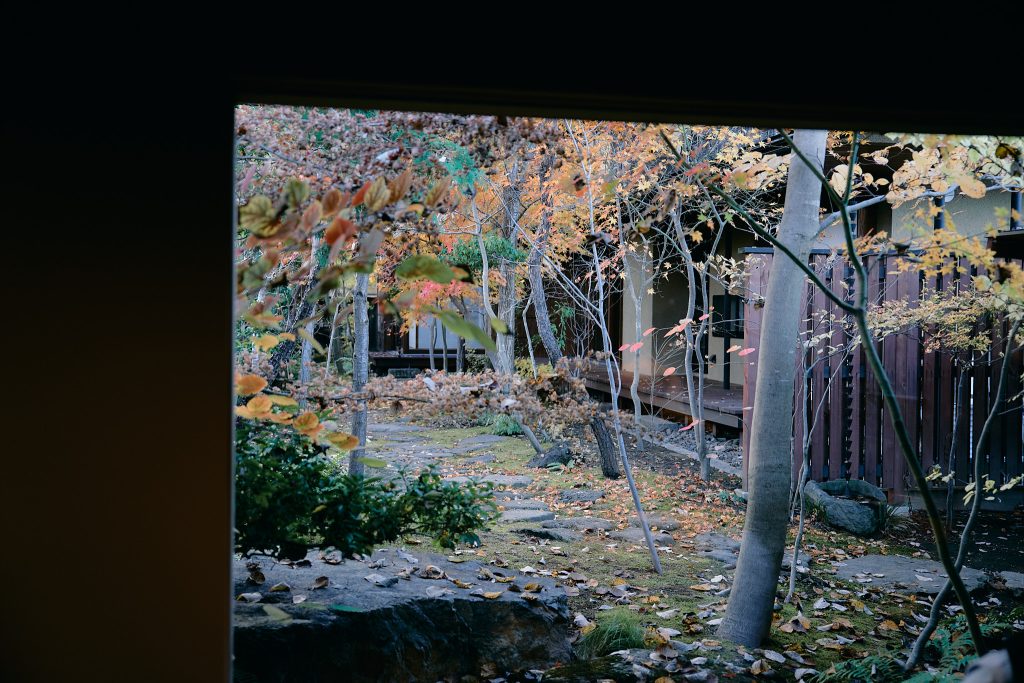

冬の訪れを知らせる木枯らしが吹く立冬(※)の頃、「株式会社庭蒼(にわそう)」(以下、庭蒼)の敷地内にある庭を訪ねました。

緑のじゅうたんのように苔むした地面の上に、落葉したもみじの葉が広がるさまは、まるで一つの芸術作品を見ているかのよう。周りには、それぞれに形の異なる大小の石がアクセント的に散りばめられています。

少し目線をあげると、不揃いな木々が野山の原風景を自然と形づくり、木の幹のうねりはその独特な佇まいの中に趣を感じさせます。

庭蒼は2006年に創業した、長野県塩尻市を拠点に活動する造園会社。敷地内にあるこの庭は、代表の熊谷さんが自らデザインし、職人たちとつくったものです。

庭をつくる仕事は、私たちの身近な風景のなかに、時に荒々しく時に穏やかな自然を取り込む仕事。そしてその場に、新たな息吹をもたらすものです。今回の記事では、そんな庭づくりを行う職人の募集を行ないます。

作庭を生業とする職人は、日々どんなことを考えて仕事に取り組んでいるのか。職人を志す上で必要となる資質とは何か。そして、今、この時代に必要とされる庭とはどんなものか。細部までこだわり抜かれ、鮮やな彩りが映える庭蒼の庭を眺めながら、代表の熊谷崇(くまがい・たかし)さん、執行役員の山本壮太(やまもと・そうた)さんにお話を聞きました。

※立冬 (りっとう): 立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられている二十四節気(にじゅうしせっき)のなかで11月7日頃から11月21日頃を指す言葉。暦の上では冬の始まりとされる

長野県から「現代日本庭園」の最高峰を目指す

現在知られている限りで、日本における最初期の庭が生まれたのは、飛鳥時代(593〜710年)・奈良時代(710〜794年)だといわれています。木々や石、砂、水などを用いて、山や池、流れなどの自然の景観を芸術的に表現する日本庭園。その後も、宗教や建築、茶の文化など時代の影響を受けつつ、世界でも稀に見るスタイルで独自に発展してきました。

ひとえに「庭づくり」といっても、さまざま様式があるなか、熊谷さんは庭蒼として目指す庭を「現代日本庭園」と定義します。

熊谷さん「僕らのなかでは、『現代日本庭園』というふうに位置づけています。日本庭園というと、伝統や技術などに関して、『こうあるべき』というある種保守的で堅苦しいイメージが固定化していることも多いんです。僕らは、そういう業界のイメージをどんどん刷新していきたい。伝統や古典的なものでも大事にしたい部分は残しながら、どんどん変化や成長をしていかないと、職人を目指す若い人たちも増えていかない。そういう意味も含めて、現代というところを強く押し出したいと考えています。

また、長野県というフィールドで職人をするからには、この地域の山や川など『大自然の中で生きている』というフィルターを通して見る者にしかできない庭をつくりたい。今、この場所で生きているからこそつくれる現代の日本庭園、その最高峰を目指しています」

現代日本庭園の最高峰を目指して。掲げた目標を現実のものにしていくには、変化と成長を妥協せずに追い求めていく職人の姿勢と、長野県という地域が持つ、特殊な自然環境からの恩恵が欠かせません。

熊谷さん「長野県は、寒暖差も標高差も、日本の中ではかなり変動がある地域だといわれています。こうした地域は植物の種類も、ものすごい豊富なんです。その種類を覚えたり、素材として扱えたりすることの楽しさ。気温の変動が大きいことで、植物の紅葉の変化であるとか、雪が降ることでの幹の形の変化であるとか、そういった全ての自然が、私たち職人の味方をしてくれている。条件が揃ったなかで、より美しいものをチョイスできるっていうのは、長野県ならではだと思います」

未経験なところから、庭づくりの楽しさに魅せられたふたり

それぞれ、17年、8年という長い間、庭づくりと向き合い続けてきている熊谷さんと山本さん。お二人の庭づくりとの出会いはどのようなものだったのでしょうか。

熊谷さん「もともと勉強とかはすごくダメで。中学・高校時代も学校に行かない時期があったり、少しやんちゃしていた時期もあったりして。フラフラしていたのですが、17〜18歳になってくると周囲のみんなもだんだんと進路を決めていくじゃないですか。そうした様子を横目でみながら『このままだとまずいな』と感じる時期があって。それで『何か手に職を付けよう』と思ってたどり着いたのが造園業でした。幼少期から美術など芸術に関することは好きで、造園もなにかこう、芸術性があるイメージを持っていたんです」

入った会社は、県内でも指折りの造園会社。師弟文化が残る会社で師匠から厳しい指導を受けながら、日々仕事に取り組んだ熊谷さん。今も庭づくりにおいて大切にしている価値観や精神性は前職で働いた時の経験が大きいといいます。入社から7年後、熊谷さんは晴れて独立。「庭蒼」という社名は、庭いじりや生け花など手先が器用だったという熊谷さんのおばあさま、蒼生子(たみこ)さんの名前からだそう。

前職からのつながりもあって、「有難いことに仕事が途切れたことはなかった」と振り返る熊谷さん。しかし、紹介してもらえる案件は外構寄りのものも多く、熊谷さんが理想として思い描くような庭を実現できるような仕事ではなかったといいます。それでも、少しずつお客様を開拓していくなかで、「現代日本庭園」につながるような仕事ができ始めたのは、30代半ばになってからでした。

その当時の様子を知るのが、現在庭蒼で執行役員を務める山本さんです。実は、山本さんも、16歳で、未経験から庭職人を目指してきたひとり。

山本さん「僕は16歳の時に高校を辞めたので『とにかく何か仕事しなきゃいけない』となって。たまたま紹介してもらった会社が庭蒼だったんです。そこからもう気づいたら10年。当初は、庭師って年配の方が多いイメージでした。でも、社長と毎日庭をつくりながら、思いを聞いているうちに『かっこいい仕事だな』とイメージが変わってきて。本当に、庭づくりだけじゃなく、いろいろなところで社長から影響を受け、それが今の自分を形づくってきたという感じですね」

現在、庭蒼で職人として働くのは10名ほど。事務スタッフを入れると、13名ほどの組織です。今年からは執行役員として、職人たちを束ねるポジションに就いた山本さんは、現場の責任者として月に4〜5件ほどの庭づくりを担当しています。お客様の対応や現場の取りまとめは山本さんが担当しつつ、庭全体のトーンを方向づけるような作業は、まだまだ熊谷さんが行うことが多いといいます。

山本さん「植栽や景石(けいせき)など、一個の石を据えるのにも、やはり正しい向きや置き方があります。そうした庭の印象を決定づけるような作業をする時には、社長にも現場に来てもらい、一緒に植木の配置や石の向きを見てもらって。そこである程度社長のイメージが感じ取れたら、それを僕らが現場で形にしていくという流れです。かれこれ10年ほどこの仕事をしていますが、やっぱり社長に植木を配置してもらわないと、なかなか『いいね』とはならないものです」

10年以上のキャリアがあっても、なかなか正解が見えてこない庭づくり。そうした「一筋縄でいかない難しさ」は、翻って庭づくりの奥深さや面白みにもつながっていきます。

庭づくりは人が人のためにやる仕事

庭づくりは、一般住宅や商業施設、空間装飾など、さまざまな場面で行われます。庭蒼も、これまでに多種多様な庭づくりを手がけてきましたが、近年は徐々に一般住宅のお客様が増えています。

熊谷さん「庭づくりの仕事は、完成後のメンテナンスもさせていただくので、やっぱり長いお付き合いになるんですよね。特に一般住宅だと、家族で庭を育むという思いがあるので、お客さんの庭に対する姿勢も変わってくるというか。こちらとしても長いお付き合いが前提となるので、一歩踏み込んだ提案ができます」

半端な付き合いではないからこそ、「長期にわたって庭を守る」という行為を通じて、双方向の絆が築ける一般住宅の庭づくり。お客様からいただく声も、職人たちの仕事のやりがいにつながっているといいます。

山本さん「お客さんから『草むしりが楽しくなったよ』と言われると、僕らのつくった庭が、家族でで管理したいと思えるくらい素敵な空間になったんだというのが実感できて、本当に嬉しいですね」

身近な空間に自然との延長線をつくり、あるがままの自然を創造的に再現していくという庭づくり。しかし、「完全なる自然の模倣ではない」というところに、庭をつくる職人たちの技が光ります。

熊谷さん「もう少し、自然が僕たちの身近にあればいいんですけど、やっぱり誰でも彼でも山に入って好き勝手はできないというか。いかにそういう自然の景色からヒントを得て、職人なりのひと味を加えた提案ができるか……。そういった細部にに、僕たち庭づくりを行なう人間の手腕がかかっているような気がします。自然と切り離すことはできませんが、最終的に庭づくりは、人が人のためにする行為だと思うんです。そうじゃなければ、みんなが山に景色を見にいけばいいだけになっちゃうので」

朝起きて窓を開ければ、真っ先に目に飛び込んでくる庭は、日常に癒しを与えるだけでなく、常に家族を見守ってくれる存在でもあります。この「見守られている」という感覚は、人の思いや手が加わったからこそもたらされるものであり、熊谷さんは「そうした感覚を与えるような庭をつくり出すのも、職人たちの重要な役割の一つだ」といいます。

今こそ、社会における庭の価値を再考し、再構築したい

2024年12月現在、庭蒼のオフィス横の敷地では、2025年春にオープン予定のカフェの建設が進んでいます。730平米の敷地の約70%が庭になるというこの場所は、地域内外から、多くの人を惹きつける新たなホットスポットとなりそうです。

長年造園事業を行ってきた庭蒼が、なぜ今、カフェ事業の立ち上げをするのか。その答えは、庭が私たちにもたらす効果にありました。

熊谷さん「今って、サウナがすごい流行ってるじゃないですか。『整う』っていう言葉があると思うんですけど、例えば人間の自律神経を整わせるのに、森林浴ってものすごい効果があるみたいで。本来、人間は、ただ山の中に入るだけでも整う。自然のなかでふっと一息つく時間や機会、生きる喜びを味わう大切さに気づく場所として、庭のあるカフェがあったら良いのではないかと思っています」

庭蒼のホームページに掲載されているブログ記事には、こんな一節がありました(一部省略・編集)。

“これからの時代、庭は益々必要不可欠なものになっていくと思われます。忙しく生き、時間や物欲にとらわれる時代から、心の安らぎや生きる喜びを存分に味わう時代に投入しつつあるからです。時計は買えても時間は買えない、物はつくれても自然はつくれない。(中略)癒しや生きる喜びを与え続ける、地域に根ざす持続可能な庭づくり。(中略)必ず地域の活性化、地方創生、地球の未来につながっていきます。”(庭蒼HPのブログより)

デジタル化、グローバル化が進み、課題が複雑化したり、不確実性が高くなったりしている今、過度なストレスを抱える人も増えている現代社会。こうした時代だからこそ、庭が持つすごい力を引き出し、体感してもらうことで、「庭ってこんなに大事なんだということを証明をしたい」と、話す熊谷さん。庭蒼が立ち上げるカフェは、庭というものの価値を再考するメディアとしても機能していきそうです。

日々、自己探究の連続。常に動き、変化する庭を手がける職人

この世の中にいい庭をもっと増やしていくために。

現在、庭蒼では職人として新たにチームに加わってくれる仲間を募集しています。

庭づくりの職人に必要な資質について尋ねると、熊谷さんは端的に「自己の探求ができること」と答えました。

熊谷さん「私たちは、自分らしさというものを、いきなり確立することはできません。なかには、すでに自分は確立されていると思ってしまっている人もいるんですけども、それは勘違いだと思っていて。自己探求を繰り返すことで、徐々に確立されていくというか。そういう考えでいるといろんな人の意見が入ってきますし、それによってものすごく成長していくことができます」

自分らしさは、常に探求をして磨いていくもの。悩み、迷うことは、時に大変で苦しい作業かもしれません。しかし、常に最善なものを追い求め、探求していくなかでしか見えてこない境地がある。自己探求をした先に見えてくる変化や成長は、職人を続けるなかでの醍醐味にもつながります。

山本さん「たとえ同じ材料を使っていたとしても、つくる人によって全く見せ方が変わってくるのが面白いというか。答えが一つに決まっていないんですよね。そういう意味では、誰にでも可能性のある仕事だと思います」

また、庭づくりの仕事が特殊なのは、一度完成しても終わりではないということ。お客様との関係性が続く限り、庭づくりは半永続的であり、絶え間なく変化していく自然の息吹を、職人の手で直接的に生み出していくことのできる行為です。

熊谷さん「自分で考えて、想像したことを、自分の手でつくって、それが形として残る。さらに、時間とともに美しく変化していくっていう空間芸術が庭です。これはもう、他にないものだと思っています。絵画とか彫刻とかって、基本的には完成したらそのままの形を維持していくじゃないですか。でも庭は、常に変化する。動き続けるんです。それを仲間のみんなと一緒につくるというのも、ものすごく楽しいことだと思います」

最後に、熊谷さんのこれからの抱負について質問しました。

熊谷さん「ものすごくいいものをつくれば、つくりまくっていけば、自然といい地域がつくられて、いい社会につながっていくんじゃないかなと思っています。だからこそ、庭蒼として、あまり長期的な行動指針とか目標っていうものは定めていなくて。これまでやってきたように、これからも目の前の仕事に向き合って、いいものをつくるということに集中して取り組んでいきたいです」

一度つくって終わりではない、ある意味半永久的に続く庭づくりの仕事。自己探究しながら、より良いものをつくりあげていく仕事は、一つの庭づくりに収まらず、地域や社会にもインパクトを与える、尊いものとして世の中に残っていくことでしょう。

庭づくりの初心者でも大丈夫。庭蒼の仲間たちと、これからの時代に求められ続ける庭を、一緒につくっていきませんか。

文 岩井 美咲

写真 山田 智大

募集要項

[ 会社名/屋号 ]

株式会社庭蒼

[ 募集職種 ]

造園職人

[ 取り組んでほしい業務 ]

個人住宅、その他施設おける造園工事や外構工事、剪定管理などをご担当いただきます。造園職人として、当社独自の理念や考え方、造園の世界観を時間をかけてご理解いただき、ともにこれからの時代に合わせた造園の在り方を探求し続けられる方を募集します。

[ 雇用形態 ]

正社員(使用期間3ヶ月)

契約社員(正社員転換制度あり)

[ 報酬 ]

建設、土木などの外仕事経験者は経験年数とスキル、前職の給与などを考慮し相談の上決定します。

未経験の方は、以下の給与が初任給となります。

[正]月給236,000円~+手当

※固定残業36,000円(25h分)を含む

[契]時給1,050円~+手当

[ 勤務地 ]

〒399-6462 長野県塩尻市洗馬2176

[ 勤務時間 ]

7:00~16:30

※残業1時間を含み17:30まで

※休憩1時間40分あり

[ 休日休暇 ]

週休2日制(隔週)

年間休日108日+有給あり

夏季:7・8・9、冬季:1・2・3(土日休み)

(労使協定により定める休日カレンダーによる)

[ 昇給・賞与・待遇・福利厚生 ]

・賞与あり(年2回)

・昇給制度あり(年1回)

・残業手当(5分毎に時給換算1.25倍)

・通勤手当(片道2km以上~)

・家族手当

・資格手当(2級造園技能士等)

・役職手当

・住宅手当(単身者に限る・正社員のみ)

・雇用保険

・労災保険

・厚生年金

・作業服支給(mont-bell)

・鋏等の道具も支給

[ 応募要件・求める人材像 ]

未経験歓迎 ※経験者優遇

自然や緑が好きな方

ものづくりに興味がある方

[ 選考プロセス ]

書類選考

↓

面接(リモート、現地等)

↓

内定

[ その他 ]

よろしければ、こちらもご覧ください。

個別相談も可能です

応募前に質問や確認したいことがある方は個別相談を受け付けます。

◎企業担当者と応募前に事前に説明や相談を行うことができます。

どんな会社なのか、実際の働き方はどうなるかなど、気になる点をざっくばらんにお話ししましょう。